Les pionniers de la température : sur les épaules des géants

L’histoire de la thermométrie est une histoire de découvertes, d’erreurs et de découvertes révolutionnaires. Cela commence avec les premières tentatives dans l’Antiquité pour comprendre la chaleur et le froid, et se poursuit avec l’ingénieuse simplicité du thermoscope de Galilée jusqu’aux thermomètres à résistance au platine standard de haute précision (SPRT) de notre époque.

Chaque avancée dans l’histoire de la thermométrie s’appuie sur les connaissances et les expériences des scientifiques qui ont mené des recherches avant nous. Daniel Gabriel Fahrenheit, Anders Celsius, William Thomson (Lord Kelvin) et bien d’autres ont non seulement développé des échelles de température, mais ont révolutionné notre compréhension de la chaleur et de l’énergie. Sans leurs idées et leurs méthodes de mesure, une mesure fiable de la température serait impensable aujourd’hui.

Nous nous appuyons sur les épaules de ces « pionniers de la température » . Leurs travaux façonnent non seulement la science d’aujourd’hui, mais aussi notre vie moderne. Je vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de la thermométrie – des premières expériences simples du passé jusqu’aux mesures de température très précises d’aujourd’hui.

Introduction – Histoire de la thermométrie

La température est l’une des grandeurs physiques les plus importantes dans notre vie quotidienne. Sans mesure précise de la température, beaucoup de choses seraient plus compliquées, voire dangereuses. Mais ça n’a pas toujours été comme ça. Pendant des siècles, les gens n’avaient aucun moyen de mesurer la température avec précision. Ce n’est qu’avec le développement des premiers thermomètres aux XVIe et XVIIe siècles qu’une nouvelle ère scientifique et technologique a commencé. Comment les thermomètres ont-ils évolué au fil du temps ? Quelles étapes ont amené la mesure de température au niveau de précision actuel ?

Contenu

Pourquoi la mesure de la température est-elle importante ?

La température influence notre vie quotidienne plus que nous ne le réalisons souvent consciemment. Qu’il s’agisse d’enfiler votre veste le matin, de préparer le café parfait ou de contrôler votre chauffage en hiver, de nombreuses choses seraient peu pratiques, voire dangereuses, sans une mesure précise de la température.

Même dans la cuisine, la température joue un rôle clé. Lors de la cuisson ou de la pâtisserie, cela détermine le goût et la consistance. Un steak n’est parfait que lorsque la bonne température à cœur est atteinte, et le chocolat fond à la température du corps – c’est pourquoi il fond si agréablement sur la langue. Le café n’a bon goût que lorsqu’il est suffisamment chaud, mais pas au point de vous brûler la langue.

La température est importante non seulement lors de la préparation des aliments, mais également lors de leur stockage. Un réfrigérateur doit être suffisamment froid pour conserver les aliments frais, mais pas au point que les fruits et les légumes gèlent.

La mesure de la température est indispensable dans le domaine de la santé. Lorsque nous avons de la fièvre, un thermomètre nous permet immédiatement d’évaluer s’il s’agit d’un rhume bénin ou éventuellement d’une maladie plus grave.

Un rapide coup d’œil au thermomètre détermine souvent la façon dont nous nous habillons ou les activités que nous pratiquons. S’il fait froid dehors, on s’habille chaudement ; quand la température est élevée, on porte des vêtements légers. La température est également cruciale pour notre sécurité sur les routes : du verglas peut se former à des températures inférieures à zéro.

En fin de compte, la mesure de la température est une aide invisible qui rend nos vies plus sûres, plus confortables et plus saines. Que ce soit au petit-déjeuner, au travail ou dans la rue, il détermine de nombreuses décisions sans que nous le remarquions consciemment.

Bref aperçu de l’histoire de la thermométrie

L’histoire de la mesure de la température remonte à loin. Déjà dans l’Antiquité, les chercheurs ont tenté de comprendre la chaleur et le froid, mais ce n’est qu’aux XVIe et XVIIe siècles que les premières échelles mesurables sont apparues. Vers 1593, Galilée développe le premier thermoscope, qui rend visibles les changements de température mais ne fournit pas encore de valeurs précises. Au XVIIIe siècle, des chercheurs tels que Fahrenheit, Celsius et Réaumur ont introduit des échelles de température précises qui ont jeté les bases des méthodes de mesure modernes. Avec la révolution industrielle, de nouvelles technologies sont apparues telles que le thermomètre à mercure, les thermomètres à résistance électrique et plus tard les capteurs numériques.

Aujourd’hui, l’ Échelle internationale de température de 1990 (EIT-90) permet une mesure de température extrêmement précise et uniforme à l’échelle mondiale. Elle est basée sur des points fixes définis, dont le point triple de l’eau (0,01 °C) .

Les thermomètres à résistance de platine standard (SPRT) sont utilisés pour des mesures de haute précision, permettant des mesures avec une précision de l’ordre du microkelvin.

L’histoire de la thermométrie montre comment des observations à l’origine simples sont devenues une norme scientifique.

Premières tentatives de mesure de la température

Avant l’existence des thermomètres, les gens devaient estimer les différences de température d’une manière simple et souvent subjective. Dans l’Antiquité, il n’existait pas de balance ni de méthode de mesure précise, mais différentes cultures ont développé des méthodes pour évaluer approximativement la chaleur et le froid.

La méthode la plus simple : sentir avec la main

Le moyen le plus évident d’évaluer la température était le toucher. Les gens mettaient leurs mains au soleil, dans l’eau ou dans le vent pour ressentir la chaleur ou le froid. Mais cette méthode est sujette à des erreurs : notre peau s’adapte rapidement aux températures, de sorte que nous ne percevons souvent que des différences relatives.

La dilatation de l’air comme indicateur précoce de température

Même dans l’Antiquité, les savants ont observé que l’air se dilate lorsqu’il est chaud et se contracte lorsqu’il est froid. Bien qu’aucune personne spécifique ne soit connue pour avoir fait cette observation, les premiers scientifiques ont utilisé ce principe pour développer des dispositifs simples basés sur la dilatation de l’air.

Signification médicale : La température du corps

Dans la médecine ancienne, la température a joué un rôle important dans l’histoire de la thermométrie. Le médecin grec Hippocrate (environ 460-370 av. J.-C.) recommandait de prendre la température d’un patient en lui touchant le front ou les mains. Il s’agissait d’une forme ancienne de diagnostic qui est encore utilisée aujourd’hui en médecine, même si nous disposons désormais de thermomètres à fièvre.

Bien que les méthodes de l’Antiquité étaient rudimentaires, elles ont jeté les bases des développements ultérieurs. L’observation de l’expansion de l’air a conduit plus tard au développement du thermoscope, et l’évaluation médicale de la température a montré l’importance de la thermométrie dans la vie quotidienne.

Premières considérations théoriques dans l’Antiquité (par exemple par des philosophes comme Empédocle ou Aristote)

Bien avant l’existence des thermomètres, les philosophes de l’Antiquité s’intéressaient aux concepts de chaud et de froid. Comme ils ne disposaient pas encore de méthodes de mesure physiques, ils interprétaient la température en se basant sur des phénomènes naturels et des principes philosophiques. Deux des penseurs les plus importants dans ce domaine furent Empédocle (Ve siècle av. J.-C.) et Aristote (IVe siècle av. J.-C.) , dont les idées ont influencé la pensée scientifique pendant des siècles.

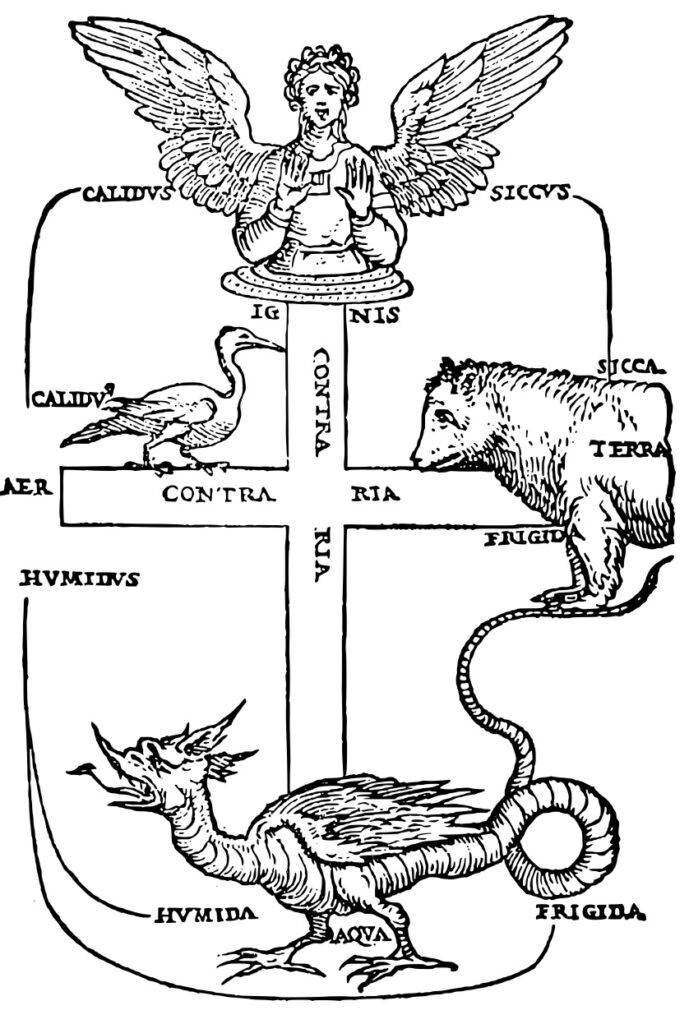

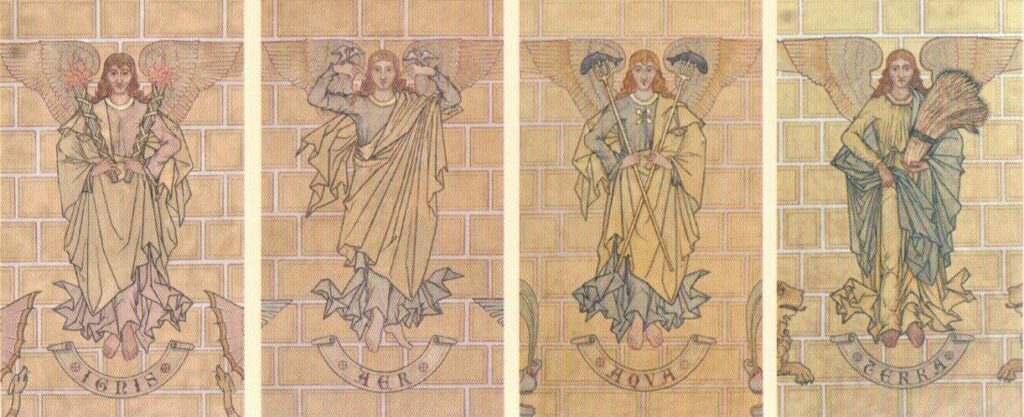

Empédocle : La théorie des quatre éléments et la température comme propriété de la matière

Dans l’histoire de la thermométrie, Empédocle fut l’un des premiers philosophes à tenter d’expliquer la nature à travers des éléments fondamentaux. Il a développé la théorie des quatre éléments, selon laquelle tout est constitué de quatre substances fondamentales : le feu, l’eau, l’air et la terre. La chaleur était associée au feu et à l’air, tandis que le froid était associé à l’eau et à la terre. Selon cette théorie, la température n’était pas une quantité physique indépendante, mais une propriété des éléments eux-mêmes.

Cette approche sert de base aux sciences naturelles depuis des siècles. Ce n’est que bien plus tard qu’on a compris que la température ne dépend pas des quatre éléments, mais du mouvement des molécules – un concept qui n’a été développé qu’à l’époque moderne à travers la théorie cinétique des gaz.

Aristote : La chaleur comme contrepartie du froid

Aristote a développé les idées d’Empédocle et a développé un modèle dans lequel la chaleur et le froid agissaient comme des principes opposés. Il croyait que chaque matériau possédait naturellement une certaine « chaleur naturelle » ou « froid naturel » qui pouvait changer en raison d’influences extérieures. Selon Aristote, la chaleur était associée à l’élévation (par exemple à l’air chaud ou aux flammes), tandis que le froid conduisait à la condensation et au refroidissement.

Aristote a attribué des propriétés spécifiques aux quatre éléments :

• Feu : chaud et sec

• Eau : froide et humide

• Sol : froid et sec

• Air : chaud et humide

Ces classifications ont constitué la base de sa compréhension de la chaleur et du froid en tant que propriétés fondamentales de la matière.

Ces idées ont été utilisées en médecine, en alchimie et en philosophie naturelle pendant des siècles tout au long de l’histoire de la thermométrie. La température jouait un rôle particulièrement important dans la médecine humorale d’Hippocrate et de Galien : on croyait que l’équilibre des fluides « chauds » et « froids » dans le corps déterminait la santé.

De la philosophie à la science de la mesure

Bien que les théories anciennes de l’histoire de la thermométrie ne permettaient pas encore de réaliser des mesures précises, elles ont jeté les bases de la compréhension scientifique de la température. L’idée selon laquelle la chaleur et le froid sont des quantités naturelles et mesurables a finalement conduit au développement des premiers appareils de mesure de la température aux XVIe et XVIIe siècles.

Nous savons aujourd’hui que la température est une conséquence du mouvement des atomes et des molécules – un concept qui n’a pas grand-chose à voir avec les idées anciennes. Néanmoins, la connaissance de l’histoire de la thermométrie demeure que les philosophes ont tenté d’expliquer la température de manière systématique il y a plus de 2000 ans.

L’invention du premier thermomètre

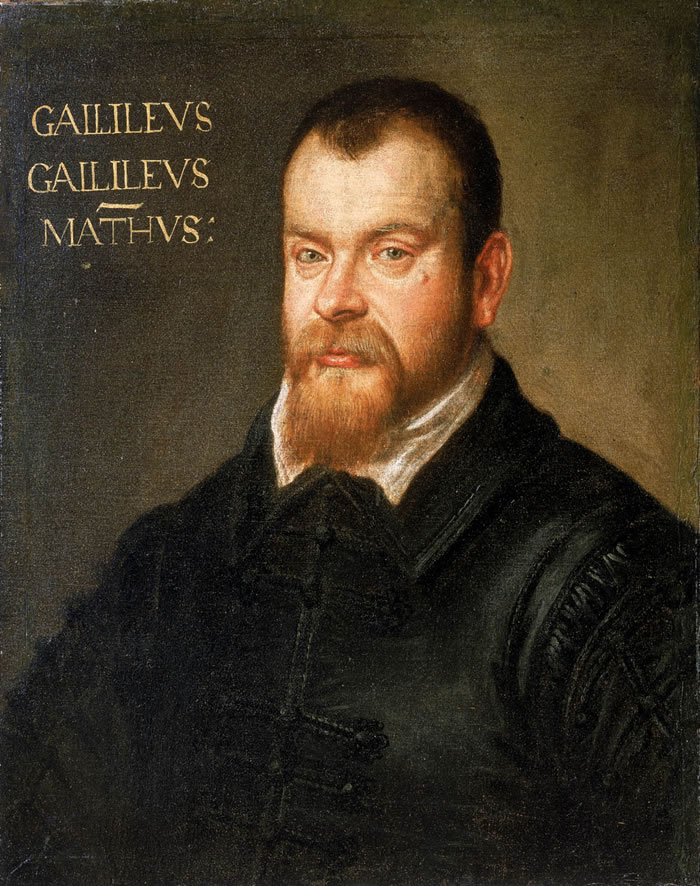

Le XVIe siècle – Galilée et le thermoscope (vers 1593)

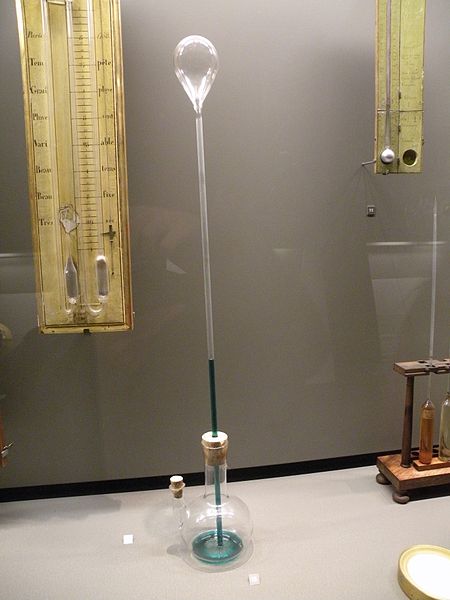

À la fin du XVIe siècle, l’étude systématique de la mesure de la température a commencé dans l’histoire de la thermométrie. L’un des premiers développements significatifs fut le thermoscope, attribué à Galilée (vers 1593) . En fait, la paternité exacte est contestée, car d’autres scientifiques comme Giambattista della Porta ont également décrit des dispositifs similaires. Ce qui est certain, en revanche, c’est que Galilée a développé le concept et l’a utilisé pour la première fois pour des observations physiques.

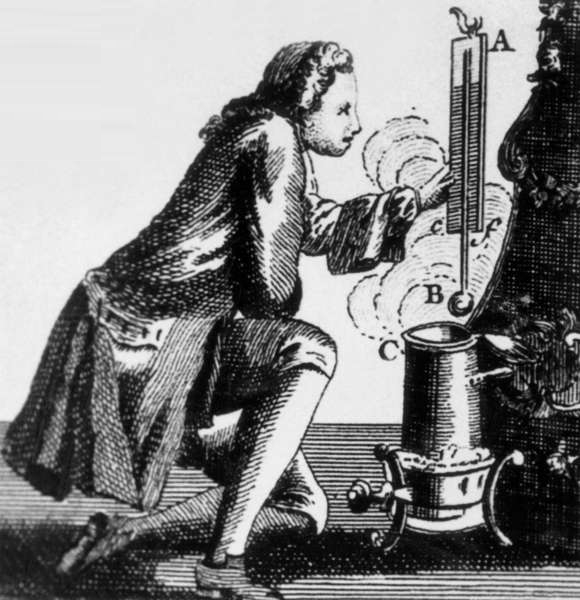

Le thermoscope était un appareil simple qui pouvait rendre visibles les changements de température. Il s’agissait d’une boule de verre remplie d’air, qui aboutissait à travers un tube étroit dans un récipient contenant de l’eau. Lorsque l’air dans la balle s’est réchauffé, il s’est dilaté et a poussé l’eau dans le tube vers le bas. Lorsque l’air s’est refroidi, il s’est contracté et l’eau est remontée. Bien que cela ait permis d’observer qualitativement un changement de température pour la première fois dans l’histoire de la thermométrie, il n’existait pas d’échelle uniforme pour déterminer des mesures précises.

L’un des principaux problèmes du thermoscope était qu’il réagissait non seulement à la température, mais aussi aux changements de pression atmosphérique. Cette dépendance rendait les mesures précises difficiles et a conduit plus tard au développement de thermomètres utilisant des liquides tels que l’alcool ou le mercure qui fonctionnaient indépendamment de la pression ambiante.

Malgré ces limitations, le thermoscope a constitué une étape importante. Il a jeté les bases des développements ultérieurs de la thermométrie et a inspiré des scientifiques tels que Santorio Santorio, qui a été le premier à ajouter une échelle pour enregistrer numériquement les différences de température. Le thermoscope fut ainsi la première tentative visant à rendre systématiquement visibles les changements de température.

Le XVIIe siècle – Les premiers thermomètres à échelle de Santorio Santorio et Ferdinand II de Médicis

Au XVIIe siècle, de grands progrès ont été réalisés dans l’histoire de la thermométrie. Alors que le thermoscope de Galilée était déjà capable de rendre visibles les changements de température, il manquait d’une échelle pour obtenir des valeurs mesurables. Deux scientifiques ont joué un rôle important dans l’histoire de la thermométrie : Santorio Santorio et Ferdinand II de’ Medici .

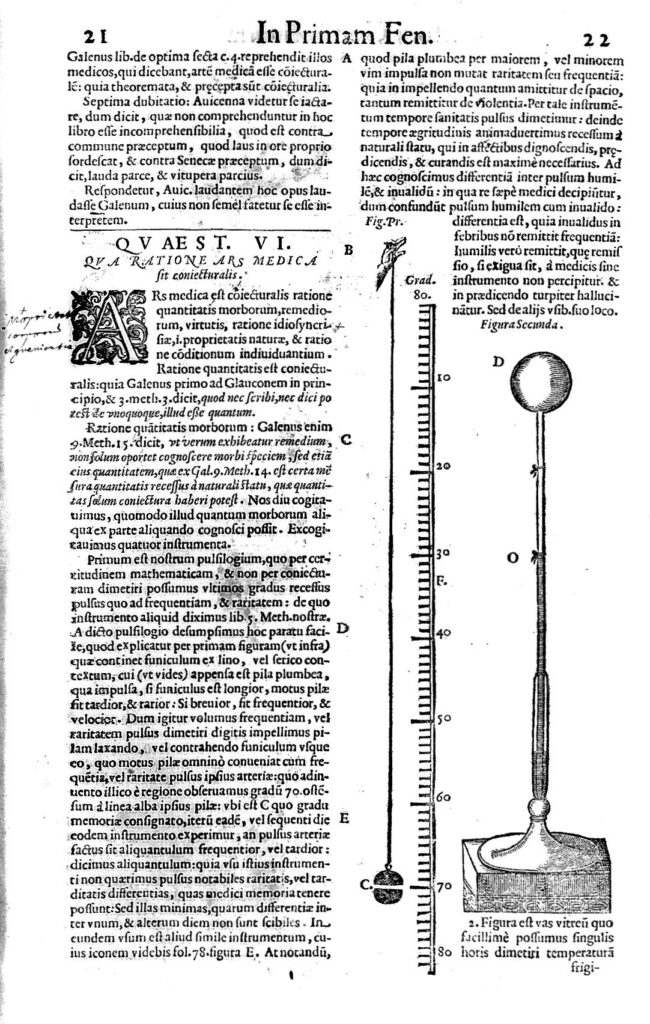

Santorio Santorio : Le premier thermomètre à échelle (vers 1612)

Le médecin et scientifique italien Santorio Santorio (1561–1636) fut l’un des premiers dans l’histoire de la thermométrie à développer un thermomètre avec une échelle . Santorio était connu pour ses travaux en métrologie médicale et combinait le principe du thermoscope avec une échelle numérique pour permettre des comparaisons de température objectives.

Son thermomètre était constitué d’un tube en verre rempli d’alcool et muni d’une échelle graduée. Cependant, la mesure n’était pas encore totalement indépendante de la pression atmosphérique, de sorte que les fluctuations de l’environnement pouvaient influencer les résultats de mesure. Il s’agissait néanmoins d’une avancée décisive, car elle permettait pour la première fois d’enregistrer et de comparer quantitativement les variations de température. Santorio a utilisé son thermomètre notamment en médecine pour mesurer la température corporelle – un précurseur du thermomètre à fièvre moderne.

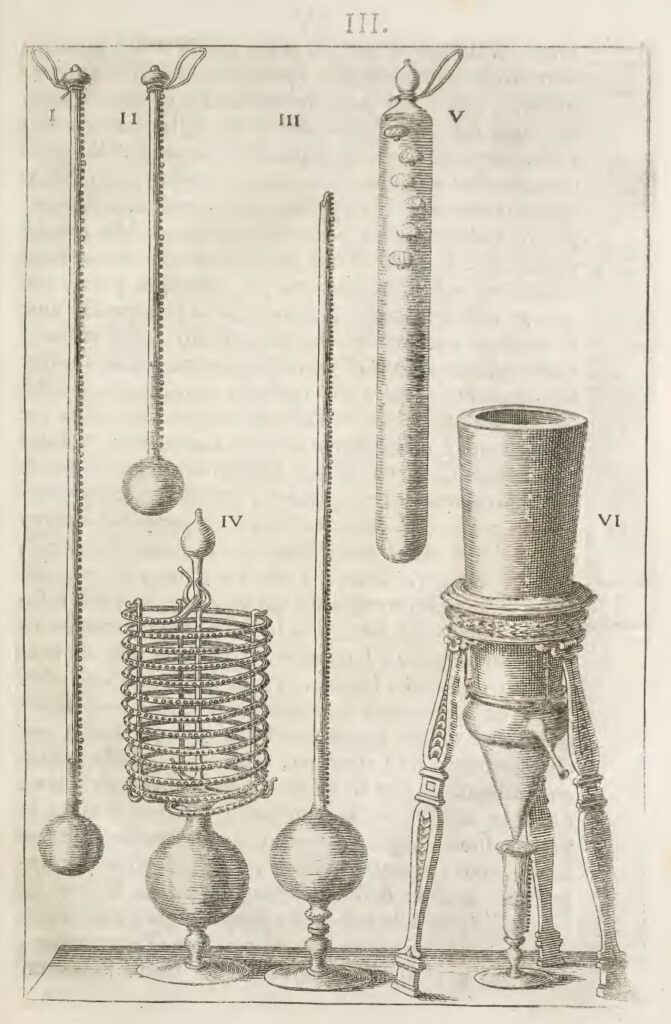

Ferdinand II de Médicis : Le premier thermomètre liquide fermé (vers 1654)

Une autre grande avancée fut réalisée par Ferdinand II de Médicis (1610-1670) , grand-duc de Toscane et passionné de sciences naturelles. Sous son patronage, des chercheurs de l’Accademia del Cimento ont développé un thermomètre utilisant l’alcool ou le vin comme liquide de mesure .

La particularité de ce thermomètre était que, par rapport aux appareils précédents, il possédait un capillaire scellé , ce qui signifiait qu’il était moins affecté par les fluctuations de la pression atmosphérique. Il s’agit ainsi d’une étape importante dans l’histoire de la thermométrie vers le développement d’échelles de température stables.

Les thermomètres Médicis ont jeté les bases des travaux ultérieurs de Daniel Gabriel Fahrenheit , qui a inventé le thermomètre à mercure au XVIIIe siècle.

Les travaux de Santorio Santorio et de Ferdinand II de Médicis marquent un premier tournant dans l’histoire de la mesure de la température.

Le premier thermomètre à échelle de Santorio et le thermomètre à liquide plus avancé , moins influencé par la pression atmosphérique, ont ouvert la voie aux échelles de température ultérieures et au développement d’instruments de mesure plus précis.

Histoire de la thermométrie : les premières échelles de température

Avec le développement des premiers thermomètres au XVIIe siècle, la nécessité de rendre les mesures de température comparables est apparue dans l’histoire de la thermométrie. Sans échelle uniforme, les relevés de température étaient purement relatifs et dépendaient d’instruments de mesure individuels. Les premières tentatives de définition d’une échelle de température sont venues de différents scientifiques qui utilisaient différents points de référence.

Ole Rømer et la première échelle de température documentée (1701)

L’astronome et physicien danois Ole Rømer (1644–1710) fut l’un des premiers à développer une échelle de température systématique. Sa balance fixait le point de congélation de l’eau à 7,5° et le point d’ébullition à 60° . Cela a rendu les mesures de température reproductibles pour la première fois.

Cependant, l’échelle de Rømer présentait quelques inconvénients : le choix de ses points fixes était arbitraire et la division n’était pas particulièrement pratique. Il s’agissait néanmoins d’une étape importante vers la normalisation de la mesure de la température.

Échelle de température d’Isaac Newton (1701)

Presque à la même époque , Isaac Newton (1643–1727) proposait une échelle de température davantage basée sur l’expérience pratique.

Au lieu d’utiliser des points fixes absolus tels que le point de congélation ou d’ébullition de l’eau, Newton fut le premier dans l’histoire de la thermométrie à s’orienter sur les phénomènes de température du quotidien et à leur attribuer des valeurs sur une échelle. Son échelle d’environ 20 points comprenait « l’air froid en hiver » comme point de référence inférieur et « les charbons ardents dans le feu de la cuisine » comme point fixe supérieur.

Plus tard, Newton a utilisé la température de la fonte des neiges (0°) comme point de référence et a mesuré d’autres températures par rapport à celle-ci en utilisant la dilatation du mercure.

L’échelle de Newton était destinée principalement à des fins scientifiques et a été remplacée plus tard par des échelles plus précises. Néanmoins, elle a joué un rôle important sur la voie de la thermométrie moderne.

développement d’échelles de température uniformes

Les bases pour des échelles plus précises

Les premières échelles de température n’étaient pas encore universellement standardisées. Différents chercheurs ont utilisé différents points de fixation et de nombreuses échelles étaient basées sur une expérience subjective. Des échelles telles que celles d’ Ole Rømer (1701) ou d’Isaac Newton (1701) étaient en cours de développement. Avec le développement ultérieur de la thermométrie au XVIIIe siècle, il est devenu évident qu’une échelle de température uniforme était nécessaire dans l’histoire de la thermométrie.

Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que des scientifiques tels que Daniel Gabriel Fahrenheit , Anders Celsius et René Antoine Ferchault de Réaumur ont réussi à développer des échelles généralement acceptées qui sont finalement devenues la base de la mesure moderne de la température.

Daniel Gabriel Fahrenheit (1724) – Thermomètre à mercure et échelle Fahrenheit

En 1724, le physicien allemand Daniel Gabriel Fahrenheit (1686–1736) a introduit l’une des premières échelles de température standardisées, qui est encore utilisée aujourd’hui aux États-Unis, par exemple. En plus de la balance, il a également développé le premier thermomètre à mercure fiable , qui permettait des mesures plus précises que les thermomètres à alcool précédents.

Le thermomètre à mercure – Des mesures plus précises

Fahrenheit a d’abord expérimenté des thermomètres à alcool , mais a découvert que l’alcool gèle à basse température et se dilate de manière inégale à des températures plus élevées. Il a donc commencé à utiliser le mercure comme fluide de mesure.

Les bienfaits du mercure :

- Reste liquide sur une large plage de température (-39 °C à 357 °C).

- S’étend linéairement , permettant des mesures plus précises.

- Ne s’évapore pas facilement , ce qui prolonge la durée de vie du thermomètre.

Grâce à ces propriétés, le thermomètre à mercure est devenu la méthode standard pour les mesures de température en sciences et en technologie.

L’échelle Fahrenheit – Trois points fixes pour les mesures de température

Fahrenheit a établi trois points fixes pour son échelle de température :

- 0 °F : La température la plus basse qu’il a obtenue avec un mélange de glace, d’eau et d’hydroxyde d’ammonium

- 32 °F : point de congélation de l’eau

- 96 °F : Température corporelle d’une « personne en bonne santé »

- 212 °F : point d’ébullition de l’eau

Ces points fixes permettaient une échelle reproductible qui fonctionnait indépendamment des thermomètres individuels.

L’échelle Fahrenheit est rapidement devenue populaire en Angleterre et dans les colonies britanniques , mais a été remplacée par l’ échelle Celsius dans la plupart des pays au cours des XIXe et XXe siècles. Aujourd’hui, il est utilisé presque exclusivement aux États-Unis .

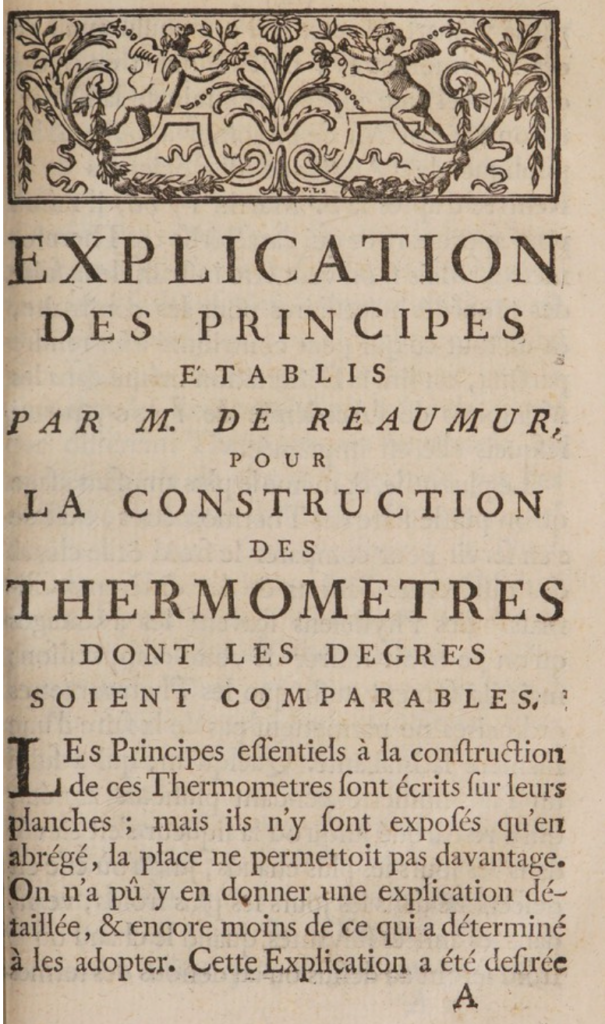

L’échelle de Réaumur (1730)

En 1730, le scientifique français René Antoine Ferchault de Réaumur (1683–1757) développa une échelle de température pour les thermomètres à alcool qui fut utilisée pendant longtemps en France et dans certaines régions d’Europe.

Caractéristiques de l’échelle de Réaumur

- 0 °Ré : point de congélation de l’eau

- 80 °Ré : point d’ébullition de l’eau

Réaumur a choisi une division en 80 degrés car il supposait que l’alcool se dilate linéairement avec la température. Cependant, cette hypothèse s’est avérée inexacte car les liquides se dilatent différemment à différentes températures.

L’échelle de Réaumur était principalement utilisée en France, en Italie et en Russie , mais a perdu de son importance dans l’histoire de la thermométrie avec l’introduction de l’ échelle Celsius .

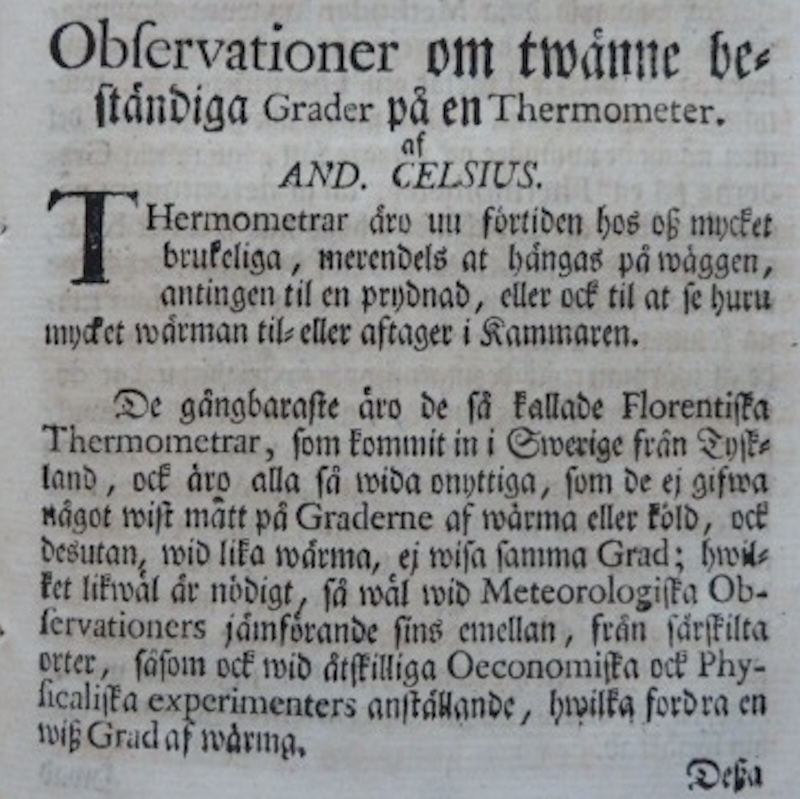

Anders Celsius (1742) – Échelle Celsius

En 1742, l’astronome et physicien suédois Anders Celsius (1701–1744) développa une nouvelle échelle de température, qui devint plus tard la norme internationale . Contrairement à l’échelle Fahrenheit, Celsius utilisait une division décimale , ce qui permettait une manipulation intuitive.

L’échelle Celsius

Dans son ouvrage Observationer om twänne ständiga grader på en thermometer, Celsius a proposé une échelle de température avec deux points fixes à pression normale :

- 0 °C : Le point d’ébullition de l’eau .

- 100 °C : Le point de congélation de l’eau .

Cette mise à l’échelle inversée était initialement inhabituelle. Après la mort de Celsius en 1744, ses étudiants, en particulier Carl von Linné (1707–1778), militent pour une inversion de l’échelle – un événement particulier dans l’histoire de la thermométrie. Cet ordre fixait le point de congélation à 0 °C et le point d’ébullition à 100 °C , un ordre plus intuitif qui a été accepté dans le monde entier.

Avantages de l’échelle Celsius

L’échelle Celsius présentait deux avantages majeurs par rapport aux échelles de température précédentes :

- Facile à utiliser : la division décimale en 100 étapes facilite les mesures et les calculs.

- Points fixes précis : L’échelle était basée sur les propriétés physiques de l’eau (à pression normale), qui étaient reproductibles partout.

L’échelle Celsius et sa signification aujourd’hui

Aujourd’hui, l’échelle Celsius, exprimée en degrés Celsius (°C), est l’une des échelles de température les plus utilisées et sert de norme pour les mesures de température dans presque tous les pays. L’échelle Fahrenheit est encore utilisée uniquement aux États-Unis et dans quelques pays.

L’échelle Celsius constitue également la base de l’ échelle Kelvin (K) utilisée en sciences. Les dispositions suivantes s’appliquent :

0 °C = 273,15 K (Kelvin commence au zéro absolu).

L’introduction de l’ échelle Celsius a été une autre étape majeure de la thermométrie. Grâce à sa structure simple, ses points fixes clairs et sa manipulation intuitive, il est rapidement devenu la norme internationale. Bien qu’Anders Celsius lui-même n’ait pas vécu assez longtemps pour voir l’évolution actuelle, son travail est l’un des développements les plus importants de l’histoire de la mesure de la température.

L’échelle Kelvin (1848)

En 1848, le physicien écossais William Thomson, Lord Kelvin (1824–1907) introduisit la première échelle de température absolue . Une étape importante dans l’histoire de la thermométrie ! L’ échelle Kelvin (K) est basée sur le zéro absolu , la température la plus basse possible à laquelle tout mouvement thermique cesse. L’ échelle Kelvin (1848) est la première échelle de température absolue scientifiquement fondée.

Caractéristiques de l’échelle Kelvin :

- 0 K : Zéro absolu (-273,15 °C).

- 273,15 K : Point de congélation de l’eau (0 °C).

- 373,15 K : point d’ébullition de l’eau (100 °C).

L’échelle Kelvin est utilisée particulièrement en sciences, en physique et en thermodynamique car elle est indépendante de points fixes spécifiques et est basée sur le mouvement énergétique des particules .

L’échelle Kelvin est désormais l’ échelle de température officielle du Système international d’unités (SI) . Un grand avantage de l’échelle Kelvin est qu’elle permet des valeurs de température sans nombres négatifs.

Les progrès des XIXe et XXe siècles

Avec l’essor de la science et de la technologie modernes, les XIXe et XXe siècles ont apporté de grandes avancées dans la mesure de la température. En particulier, de nouvelles échelles de température ont été développées et les recherches se sont concentrées sur des méthodes de mesure plus précises et de nouvelles technologies .

En particulier, l’introduction de la thermométrie à résistance de platine et des thermocouples a amélioré la mesure de la température industrielle et scientifique et a conduit à des avancées majeures dans l’histoire de la thermométrie.

Développement des thermomètres à résistance (Siemens & Callendar, 1871–1887)

L’introduction des thermomètres à résistance électrique à la fin du XIXe siècle a constitué une avancée significative dans la mesure de la température. Alors que les thermomètres à liquide dominaient auparavant, les thermomètres à résistance ont permis pour la première fois des mesures de température très précises et reproductibles. Deux scientifiques ont joué un rôle central dans ce développement :

- Werner von Siemens (1871) : Premières expériences avec des thermomètres à résistance à base de platine.

- Hugh Longbourne Callendar (1887) : Perfectionnement des méthodes de mesure et introduction des thermomètres à résistance de platine (PRT) pour les applications scientifiques.

Werner von Siemens (1871) : Premiers concepts de la thermométrie à résistance

L’inventeur et ingénieur allemand Werner von Siemens (1816–1892) fut le premier à comprendre en 1871 que la résistance électrique d’un fil change avec la température et peut être utilisée comme variable de mesure. Il a suggéré d’utiliser des métaux comme capteurs de température car leur résistance augmente avec la température de manière prévisible.

Siemens a d’abord utilisé des fils de cuivre et de fer , mais s’est rendu compte que ces matériaux n’étaient pas suffisamment stables sur de longues périodes. Il a donc poursuivi ses travaux de développement avec le platine comme matériau de résistance .

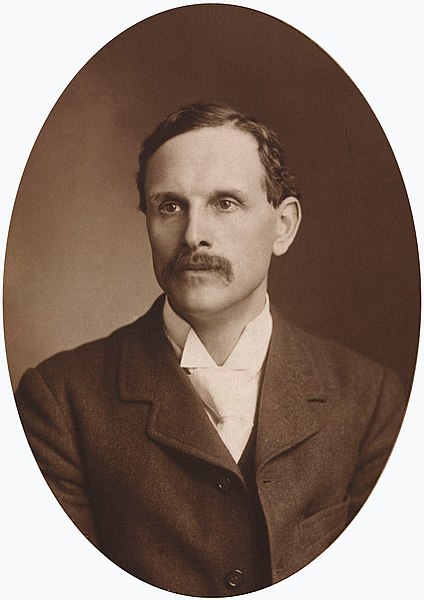

Callendar (1887) : Le platine comme matériau idéal pour les thermomètres à résistance

En 1887, le physicien britannique Hugh Longbourne Callendar (1863–1930) a perfectionné la thermométrie à résistance et développé le premier thermomètre à résistance de platine (PRT) précis .

Pourquoi le platine ?

Callendar, comme Werner von Siemens, a découvert que le platine était idéal pour les thermomètres à résistance car il :

- Offre une stabilité maximale sur de longues périodes.

- Montre une augmentation presque linéaire de la résistance avec la température.

- A un point de fusion élevé (1768 °C) et convient à de larges plages de température.

Il a déterminé une relation résistance-température et a développé une équation empirique pour le calcul de la température :

[

R_T = R_0 (1 + \alpha T)

]

où:

- ( R_T ) est la résistance à la température ( T ),

- ( R_0 ) la résistance à 0 °C,

- ( \alpha ) est le coefficient de température du platine.

Cette équation fut la première approche standardisée de la mesure de la température électrique et devint plus tard la base des thermomètres à résistance de platine (PRT) .

L’ équation de Callendar-Van Dusen (équation CvD) étend la formule empirique originale de Hugh Callendar et décrit la relation résistance-température non linéaire des thermomètres à résistance en platine (PRT) dans la plage de -200 °C à 850 °C , permettant des mesures de température très précises. Cette étape est d’une grande importance dans l’histoire de la thermométrie, car l’ équation dite de Callendar-Van Dusen est encore utilisée aujourd’hui.

Du thermomètre de Callendar à la thermométrie à résistance moderne

Suite aux travaux de Callendar , les thermomètres à résistance de platine (PRT) ont été encore améliorés et établis plus tard comme thermomètres à résistance de platine standard (SPRT) dans l’ échelle internationale de température (EIT-90) .

Développements importants dans l’histoire de la thermométrie :

- Introduction d’ enroulements de fils protégés pour minimiser les contraintes mécaniques.

- Stabilité à long terme améliorée grâce au platine de haute pureté.

- Optimisation des ponts de mesure pour mesurer avec précision des variations de résistance extrêmement faibles.

Aujourd’hui, les thermomètres à résistance de platine sont les thermomètres électriques les plus précis.

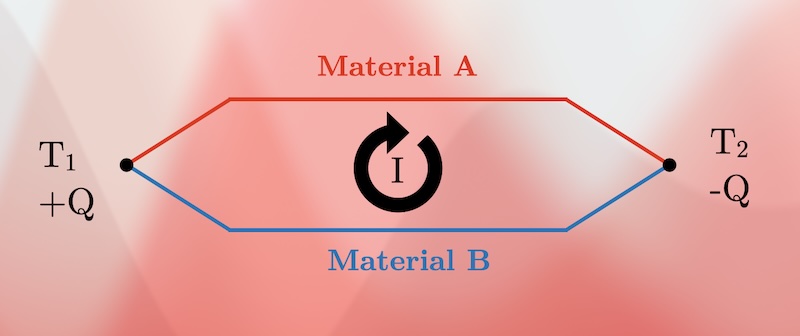

Thermocouples

Les thermocouples sont l’une des méthodes de mesure de température les plus polyvalentes et sont utilisés dans le monde entier dans l’industrie, la science et la recherche. Ils sont basés sur l’ effet Seebeck , découvert pour la première fois au 19e siècle.

L’effet Seebeck – Principes fondamentaux des thermocouples

Le physicien allemand Thomas Johann Seebeck (1770–1831) a découvert en 1821 qu’une tension électrique est générée dans un circuit fermé composé de deux métaux différents si les deux points de contact ont des températures différentes. Ce phénomène est appelé effet Seebeck et constitue la base des thermocouples.

Principe:

- Un thermocouple est constitué de deux métaux différents (souvent des alliages) connectés aux deux extrémités.

- Une jonction (point de mesure) est chauffée ou refroidie, tandis que l’autre reste à une température de référence (appelée jonction de référence du thermocouple ou jonction froide).

- La différence de température crée une tension électrique qui est directement liée à la température. Cette tension est appelée tension thermoélectrique.

Développement et normalisation des thermocouples

Après la découverte de Seebeck, la technologie a été encore améliorée :

- 1826 : Jean Charles Athanase Peltier découvre l’effet inverse (effet Peltier), qui montre que les courants électriques peuvent produire des différences de température.

- 20e siècle : les thermocouples sont standardisés et optimisés pour les applications industrielles. Aujourd’hui, les thermocouples sont normalisés selon des normes internationales, par exemple Par exemple, IEC 60584 et IEC 62460 .

Types courants de thermocouples et leurs propriétés

| taper | + cuisse | cuisses | Plage de mesure en °C |

| T | Cu | CuNi | -270 … 400 |

| J | Fe | CuNi | -210 … 1200 |

| E | NiCr | CuNi | -270 … 1000 |

| K | NiCr | Ni | -270 … 1372 |

| N | NiCrSi | NiSi | -200 … 1200 |

| R | Pt13Rh | Pt | -50 … 1768 |

| S | Pt10Rh | Pt | -50 … 1768 |

| B | Pt30Rh | Pt6Rh | 0 … 1820 |

| C | W5Re | W26Re | 0 … 2315 |

| UN | W5Re | W20Re | 0 … 2500 |

| Voir DIN EN 60584-1:2014-07 | |||

Avantages et inconvénients des thermocouples

Avantages :

✔️ Très large plage de température (de -270 °C à 1820 °C).

✔️ Construction robuste, résistante aux vibrations et aux contraintes mécaniques.

✔️ Temps de réponse rapide aux changements de température.

✔️ Aucun signal d’alimentation externe requis (auto-énergie due à l’effet Seebeck).

Inconvénients :

❌ Précision inférieure à celle des thermomètres à résistance (SPRT, PRT) .

❌ La tension thermoélectrique n’est pas linéaire – des tables d’étalonnage ou de correction sont requises.

❌ Les interférences électromagnétiques peuvent affecter le signal.

Les thermocouples sont une méthode de mesure de température peu coûteuse, robuste et polyvalente et ont fait leurs preuves dans de nombreuses applications industrielles et scientifiques. Bien qu’ils n’atteignent pas la précision des thermomètres à résistance ou des SPRT, ils sont populaires en raison de leur faible coût, de leurs larges plages d’application et de leurs plages de température élevées .

Échelles internationales de température

Afin de permettre des mesures de température uniformes dans le monde entier, différentes échelles de température internationales ont été développées au fil des ans. Alors que les premières méthodes de mesure étaient souvent basées sur des échelles individuelles, dans l’histoire de la thermométrie, il était nécessaire de créer une référence uniforme .

Déjà au XIXe siècle, les premières tentatives ont été faites pour baser les échelles de température sur des points thermodynamiques fixes .

Échelle internationale de l’hydrogène (1887)

L’ échelle internationale de l’hydrogène a été introduite en 1887 et a été l’une des premières tentatives visant à établir une échelle de température uniforme sur une base physique fondamentale . Il était basé sur les propriétés d’un thermomètre à gaz qui utilisait l’hydrogène comme gaz de mesure.

L’échelle à hydrogène utilisait un thermomètre à gaz à volume constant qui déterminait la température en fonction du changement de pression de l’hydrogène à volume constant. La base était la loi de Gay-Lussac , qui stipule que la pression d’un gaz idéal à volume constant change linéairement avec la température.

Échelle internationale de température de 1927 (EIT-27)

L’ Échelle internationale de température de 1927 (EIT-27) a été la première échelle de température officiellement définie et a été introduite comme norme mondiale pour des mesures de température précises.

L’introduction de l’EIT-27 par le Comité international des poids et mesures (CIPM) avait pour but de créer une échelle uniforme pour la science et la technologie .

L’ITS-27 était basé sur la définition de points fixes de température basés sur les transitions de phase des substances pures.

L’ITS-27 a constitué une avancée majeure car elle a défini pour la première fois une échelle de température uniforme et précise à l’échelle mondiale . Il a été largement utilisé dans les applications scientifiques et industrielles.

Échelle pratique internationale de température de 1948 (IPTS-48)

L’ Échelle pratique internationale de température de 1948 (IPTS-48) a été introduite pour succéder à l’ITS-27 afin d’améliorer encore la mesure de la température et de l’adapter aux nouvelles découvertes scientifiques.

Raisons de l’introduction de l’IPTS-48

L’ITS-27 présentait quelques faiblesses, notamment :

- Imprécisions à basse température car les thermomètres à gaz hydrogène ne se comportaient pas de manière idéale.

- Écarts de mesure à haute température causés par la thermométrie à rayonnement.

- Développement ultérieur des thermomètres à résistance , qui nécessitait une mise à l’échelle plus précise.

Avec l’IPTS-48, une définition plus précise des points fixes et des méthodes d’interpolation a été introduite.

Échelle pratique internationale de température de 1968 (IPTS-68)

L’ échelle internationale pratique de température de 1968 (IPTS-68) était une version révisée de l’IPTS-48 et a été introduite pour améliorer encore la précision de la mesure de la température . C’était l’échelle de température acceptée à l’échelle mondiale jusqu’à l’introduction de l’ITS-90 .

Améliorations par rapport à l’IPTS-48

L’IPTS-68 a apporté plusieurs changements importants :

- Nouveaux points fixes de température , notamment à très basses et très hautes températures.

- Méthodes d’interpolation optimisées pour des mesures de température plus précises.

- Utilisation élargie des thermomètres à résistance de platine (PRT) pour une détermination plus précise de la température.

Inconvénients et remplacement par l’ITS-90

Bien que l’IPTS-68 ait permis des mesures de température plus précises, certains problèmes étaient connus :

- Écarts de mesure dans certaines plages de température.

- Traçabilité non idéale à l’échelle de température thermodynamique .

- Différents facteurs d’échelle ont conduit à de petites différences dans différentes applications.

En raison de ces limitations, l’IPTS-68 a finalement été remplacé en 1990 par l’ITS-90 , qui offre une meilleure cohérence thermodynamique et une plus grande précision.

Thermométrie de précision moderne

La mesure de la température a énormément évolué depuis les premiers thermoscopes et thermomètres à liquide. Alors que les thermomètres antérieurs étaient souvent inexacts en raison d’influences externes telles que les fluctuations de la pression atmosphérique ou l’évaporation, les thermomètres de précision modernes permettent une détermination extrêmement précise de la température jusqu’à la plage du microkelvin.

Grâce à des capteurs très développés, les températures peuvent désormais être mesurées avec une précision allant jusqu’à quelques millionièmes de degré . Le développement de l’ Échelle internationale de température (EIT-90) a également créé un système de référence uniforme pour les mesures de température de haute précision.

Les thermomètres à résistance de platine standard (SPRT) sont les thermomètres à résistance les plus précis et constituent le principal instrument d’interpolation de l’ échelle internationale de température de 1990 (EIT-90) , permettant des mesures de température très précises de -200 °C à 961,78 °C .

Échelle internationale de température (EIT-90)

L’ Échelle internationale de température de 1990 (EIT-90) est la référence mondialement reconnue pour les mesures de température de haute précision. Elle a été introduite par la Commission internationale des poids et mesures (CIPM) et remplace les échelles antérieures telles que l’IPTS-68 (Échelle internationale pratique de température de 1968). L’ITS-90 sert de réalisation pratique de l’échelle de température thermodynamique en établissant une série de points fixes définissant la détermination précise de la température.

Avec l’ ITS-90, les thermomètres à résistance de platine standard SPRT ont été spécifiés comme instrument d’interpolation dans la plage de 13,8033 K (point triple de l’hydrogène) à 961,78 °C (point de congélation de l’argent) .

L’ITS-90 est l’ échelle de température la plus précise et la plus normalisée au niveau international et est utilisée dans de nombreux domaines. Il représente la norme internationale actuelle pour des mesures de température précises. Grâce à ses points fixes de température et à ses instruments d’interpolation, il permet une détermination uniforme et reproductible de la température dans le monde entier.

points fixes de température de l’ITS-90

| Non. | T 90 encre | t 90 en °C | Matériel | Représentation |

| 1 | 3 à 5 | -270 à 268,15 | Il | DD |

| 2 | 13,8033 | -259,3467 | H 2 | TP |

| 3* | environ 17 | environ 256,15 | H 2 | DD |

| 4* | environ 20,3 | environ 252,85 | H 2 | DD |

| 5 | 24,5561 | -248,5939 | Non | TP |

| 6 | 54,3584 | -218,7916 | O 2 | TP |

| 7 | 83,8058 | -189,3442 | Un | TP |

| 8 | 234,3156 | -38,8344 | Hg | TP |

| 9 | 273,15 | 0,01 | H2O | TP |

| 10 | 302,9146 | 29,7646 | Géorgie | SP |

| 11 | 429,7485 | 156,5985 | Dans | PE |

| 12 | 505,078 | 231,928 | N.-É. | PE |

| 13 | 692,677 | 419,527 | Zn | PE |

| 14 | 933,473 | 660,323 | Al | PE |

| 15 | 1234,93 | 961,78 | Ag | PE |

| 16 | 1337,33 | 1064,18 | Au | PE |

| 17 | 1357,77 | 1084,62 | Cu | PE |

| Walter Blanke : L’échelle internationale de température de 1990 : ITS-90DD = pression de vapeur TP = point triple SP = point de fusion EP = point de congélation * = Plusieurs températures sont disponibles | ||||

Mesure de précision SPRT haut de gamme – John P. Tavener et le SPRT à point fixe en cuivre

Basé sur les travaux de John P. Tavener (1942-2020), le développement d’un nouveau thermomètre à résistance de platine standard (SPRT) pour le point fixe de température du cuivre ( 1084,62 °C ) représente un point culminant préliminaire dans l’histoire de la thermométrie. Les SPRT précédents étaient limités au point fixe de température de l’argent ( 961,78 °C ) car des problèmes de stabilité du matériau et de contamination se produisaient à des températures plus élevées. Tavener a résolu ce problème en utilisant un support en saphir synthétique pour l’enroulement en platine et un tube de protection en alumine alimenté par une légère surpression d’oxygène . Cela empêche la pénétration d’impuretés et fournit un environnement d’oxydation stable , nécessaire au platine. De plus, le thermomètre a été doté d’une polarisation CC de +9 V pour améliorer les propriétés d’isolation et repousser activement les contaminants ioniques grâce à un champ électrique.

Des tests sur plusieurs centaines d’heures à des températures allant jusqu’à 1090 °C ont montré une stabilité à long terme exceptionnelle avec une dérive de seulement 0,1 mK/h . Alors que les tentatives précédentes avec des tubes de protection en saphir ont échoué en raison de contraintes thermiques, cette nouvelle conception a montré une reproductibilité sans précédent et convient donc à la caractérisation des cellules à point fixe de température du cuivre avec une incertitude de mesure jusqu’alors inégalée.

Avec le développement de ce SPRT de haute précision pour le point fixe en cuivre, l’histoire de la thermométrie atteint un point culminant temporaire – de l’Antiquité en passant par les premiers thermoscopes simples jusqu’à la thermométrie de précision moderne, qui permet aujourd’hui des mesures de température avec une précision jusqu’alors inégalée.

Sources

Héron d’Alexandrie – Wikipédia https://de.wikipedia.org/wiki/Heron_von_Alexandria

J.-C. (1997). Aspects historiques de la mesure de la température en médecine – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9290139/

Théorie des quatre éléments — Wikipédia https://de.wikipedia.org/wiki/Vier-Elemente-Lehre

StudySmarter – Éléments d’Empédocle – https://www.studysmarter.de/schule/griechisch/griechische-philosophie-theorie/empedokles-elemente/

Chemie.de – Théorie des quatre éléments – https://www.chemie.de/lexikon/Vier-Elemente-Lehre.html

Viviani, V. (1654). Récit historique de la vie du sieur Galilée

L’invention du thermomètre et sa conception au XVIIe siècle. Siècle – Burckhardt, Fritz – Bâle, 1867

Musée Galilée – Thermoscope – https://catalogue.museogalileo.it/object/Thermoscope.html

Bigotti, F. – Le poids de l’air : les thermomètres de Santorio et les débuts de la quantification médicale reconsidérés – https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6407691/

Wikipédia. – Santorio Santorio – https://en.wikipedia.org/wiki/Santorio_Santorio

Académie du Ciment (1667) – Saggi d’expériences naturelles

Middleton, WEK (1966) – Histoire du thermomètre et de son utilisation en météorologie

Newton, (1701) – Échelle graduée de la chaleur – Philosophical Transactions of the Royal Society

Fahrenheit, DG (1724) – Expériences et observations de congélation des eaux – Philosophical Transactions of the Royal Society .

Réaumur, RAF (1730). Observations sur la construction des thermomètres

Celsius, A. (1742) – Observations sur les deux températures constantes sur un thermomètre – Académie royale suédoise des sciences vétérinaires .

Thomson, W. (1848) – Sur une échelle thermométrique absolue – Philosophical Magazine

Siemens, W. (1871) – De l’augmentation de la résistance des conducteurs avec l’élévation de la température – Philosophical Transactions of the Royal Society

Callendar, HL (1887) – Sur la mesure pratique de la température – Philosophical Transactions of the Royal Society .

Seebeck, TJ (1821) – Sur la polarisation magnétique des métaux et des minerais par différence de température

IEC 60584-1:2013 – Thermocouples – Partie 1 : Spécifications et tolérances EMF

Bureau international des poids et mesures (BIPM) (1948) – Rapport sur l’échelle pratique internationale de température de 1948

Bureau international des poids et mesures (BIPM) (1968) – Échelle pratique internationale de température de 1968

Preston-Thomas, H. (1990) – L’échelle internationale de température de 1990 (EIT-90) – Metrologia , 27(1), 3–10.

BIPM. (2018). Guide pour la réalisation de l’EIT-90 .

Tavener, JP (2014) – Un nouveau thermomètre pour le point de cuivre – National Physical Laboratory

Tavener, JP (2013) – Autres recherches sur les performances des thermomètres à résistance standard à pointe de cuivre – Tempmeko 2013

droits à l’image

« Les quatre éléments de l’alchimie », domaine public, disponible sur Wikimedia Commons

« Les quatre éléments » dans la cathédrale impériale de Königslutter – August von Essenwein (1831-1892) ; Adolf Quensen (1851-1911), domaine public, photographié par Rabanus Flavus, Wikimedia Commons, 15 février 2012

Portrait de Galilée, peint par Domenico Tintoretto (1602-1607), photo du National Maritime Museum, Greenwich, Londres, disponible sur Wikimedia Commons

Photographie du thermoscope de Galilée au Musée des Arts et Métiers, prise par Chatsam, sous licence CC BY-SA 3.0 – disponible sur Wikimedia Commons

Santorio Santorio – Commentaria in primam Fen primi libri Canonis Avicennae – Apud Jacobum Sarcinam, 1626 – Marque du domaine public

Thermomètre Médicis – Accademia del Cimento. (1667) – Saggi d’expériences naturelles

Portrait de Sir Isaac Newton, école anglaise, vers 1715-1720 – Wikimedia Commons

Daniel Gabriel Fahrenheit, env. XVIIe au XVIIIe siècle – Wikimedia Commons

Réaumur, RAF (1730). Observations sur la construction des thermomètres

Portrait de René-Antoine Ferchault de Réaumur de la Galerie des naturalistes par Jules Pizzetta, 1893 – disponible sur Wikimedia Commons

Portrait d’Anders Celsius peint par Olof Arenius – Wikimedia Commons

Celsius, A. (1742) – Observations sur les deux températures constantes sur un thermomètre – Académie royale suédoise des sciences vétérinaires .

Portrait de William Thomson – 1er baron Kelvin – 1906 – Wikimedia Commons

Portrait de Werner von Siemens photographié par Giacomo Brogi – Wikimedia Commons

Portrait de Hugh Longbourne Callendar – vers 1900 – photographe inconnu – domaine public – via Wikimedia Commons

Portrait de Thomas Johann Seebeck – début du XIXe siècle, illustré dans « Goethe et son monde » de Hans Wahl et Anton Kippenberg – 1932 – Wikimedia Commons